「地域包括ケア」とは?その必要性が高まる背景・現状と、地域事業のあり方について考察

皆さんは「地域包括ケア(地域包括支援)」という言葉を聞いたことがありますか。

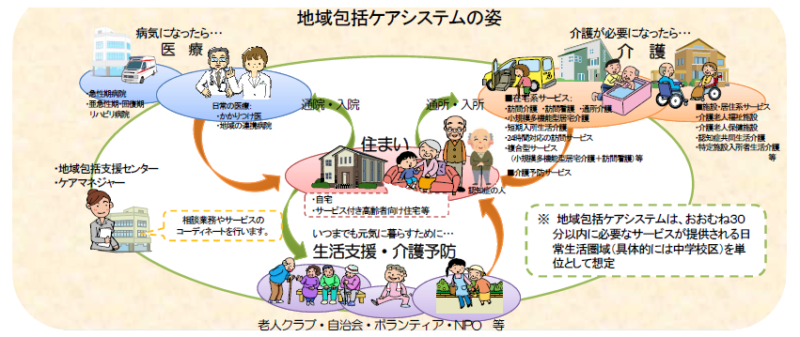

これは、高齢者が医療や介護を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、「医療」「介護」「介護予防」「住まい」「生活支援」を包括的にサポートしていくケア体制のことです。

今回は、地域包括ケアの必要性が高まる社会的背景や現状とともに、高齢化社会を支える地域事業のあり方について考察。そのひとつとして、在宅生活支援などの介護保険外サービスを担う地域事業への期待や、今後の展望について解説します。

目次

地域包括ケアが必要とされる社会的背景

ここ近年、諸外国に例を見ないスピードで少子高齢化が進行する日本。2023年の国内における65歳以上の高齢者人口は3626万人、総人口に占める割合(高齢化率)は29.1%と過去最高となりました。今後、総人口が減少する中で高齢化率はさらに上昇を続け、2037年には33.3%(3人に1人)、2070年には38.7%に達して、国民の2.6人に1人が65歳以上になると予測されています(※)。

※参考資料……令和6年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) - 内閣府 (cao.go.jp)

こうして超高齢化が年々加速する中、医療や介護の需要も拡大の一途をたどっています。とくに、ベビーブーム時代に生まれた団塊世代が75歳以上となる2025年以降は、その需要がこれまで以上に高まっていくと見られています。しかし、少子化の影響で医療・介護を担う人材や、公的保険の財源が不足する状況において、増え続ける高齢者に対応していくことはできません。

そうした背景を見据えて、厚生労働省では2014年から、公的なサービスだけでなく「地域」の力を活用しながら高齢者を支えていく「地域包括ケア」の構築を全国的に推進。市区町村を中心とした地域単位で、医療や介護をはじめとする多職種が連携し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく生活できるよう、地域の包括的な支援体制を整える取り組みが進められています。

地域包括ケアを構成する5つの要素と4つの助

※出典……地域包括ケアシステム|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

先述したように、地域包括ケアは「医療」「介護」「介護予防」「住まい」「生活支援」の5つの要素から構成されています。まずは暮らしの土台となる「住まい」や「生活支援」を確保したうえで、「医療」「介護」「介護予防」を機能させていくという仕組みです。

【医療】かかりつけ医や訪問看護、亜急性期・急性期病院、回復期リハビリ病院などの医療サービス全般

【介護】在宅系サービス(訪問介護・通所介護など)、施設・居住系サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・認知症共同生活介護など)

【介護予防】ボランティアやNPO、自治体などによる介護予防(カフェやサロンの開催など)

【住まい】自宅・サービス付き高齢者住宅など生活を送る場所

【生活支援】配食サービス・見守り・安否確認など

さらに、地域包括ケアでは「自助」「互助」「共助」「公助」の4つの「助」による連携体制が構築され、とくに「自助」「互助」の2つの「助」が大きな役割を担っています。

【自助】自分で自分を助けること。たとえば、介護予防として検診を受ける、他者と積極的に交流するなど、健康を維持するために自分自身をケアする行動が挙げられます。

【互助】家族や友人、近所の知り合い同士で、自発的に助け合って生活する姿勢のこと。住民主体のコミュニティや、地域でのボランティア活動なども含まれます。

【共助】社会全体で制度化された助け合いのこと。介護保険・医療保険サービスなどの社会保険制度を利用することが該当します。

【公助】税金で賄われる行政の社会福祉制度のこと。自助・互助・共助では支えきれない問題を抱えている人を、生活保護や高齢者福祉といった形でサポートします。

地域包括ケアの現状と保険外サービスへの期待

これら5つの要素からなる地域包括ケアの構築が進む中、在宅での医療・介護サービスを選択する高齢者も確実に増えつつあります。また、医療や介護を必要としなくても、加齢による身体の不調や体力的な問題で、日常的な生活支援を必要とする高齢の夫婦世帯や単身世帯も、さらに増えていくと見込まれています。

こうした地域包括ケアの体制を拡充していくためには、「共助」「公助」などの公的サービスだけでなく、ボランティアや住民主体の「互助」と、民間の有償サービスを利用した「自助」を充実させていく必要があるでしょう。とくに「自助」においては、国も有償の保険外サービスの利用を推奨しており、高齢者や家族のニーズに合致した付加価値の高いサービスに、対価を払う消費者も増えつつあります。たとえば、家庭内の諸作業(ハウスクリーニング、不用品の片付け、庭木の剪定など)や家事全般、買い物の代行、外出の付き添いなど、在宅での日常生活を支援する民間のサービスが挙げられます。

しかし、保険外サービスの潜在的なニーズや成長可能性の大きさに対し、地域事業のビジネスとして広く普及・定着しているサービスは、まだまだ不足しているのが現状です。そうした中、より充実した保険外サービスを地域に広め、永続的に発展させていく担い手として、地域に根差した民間事業者への期待が高まっているのです。

地域包括ケアの観点から見た地域事業のあり方とは

世界に先立って超高齢化社会を迎えた日本で、高齢者のQOL(生活の質)向上と健康寿命の延伸に寄与するケアビジネスとして、保険外サービスを発展させていくことの意義は大きいといえるでしょう。

しかし、提供するサービスの質や信頼性が低かったり、一過性のものであったりすれば、地域包括ケアを担う地域事業として発展させることはできません。したがって、保険外サービスを提供する事業者は、地域社会と連携しながら市場に関する情報やノウハウを蓄え、使命感を持って安定的・永続的にビジネスを展開していくことが求められます。

そこで地域事業が果たすべき使命とは、つねに住民のニーズや暮らしに寄り添い、「誰もが安心して暮らしていける地域社会を創る」こと。それは、事業に携わる人たちにとっても、「人の役に立ち、社会に貢献できる」という喜びや、大きなやりがいにもつながるのです。

こうして、社会・住民・事業者がつながって地域に寄与しながら、互いにウィン・ウィンの関係を築いていくことが、地域事業の理想的なあり方であり、目指すべき姿といえるのではないでしょうか。

今後、さらなる少子高齢化や核家族化の進行とともに、地域包括ケアに対するニーズの高まり、生活支援ービスとする保険外サービスを求められる役割は確実に広がっていきます。地域の方との寄り添い、どこに行っても安心して暮らしていける地域社会の創造── それが、これから台頭していく社会の在り方になっていくのかもしれません。

なおそうした中で、ベンリーは全国各地に店舗をチェーン展開し、地域に密着した保険外サービスを"生活支援サービス"として広く、たくさんのお客さまの「困った」にお応えしています。

株式会社ベンリーコーポレーション

〒452-0001 愛知県清須市西枇杷島町古城2丁目10-1

【TEL】052-505-8702

【FAX】052-505-8704

Copyright(c)Benry Co.,Ltd. All rights reserved.